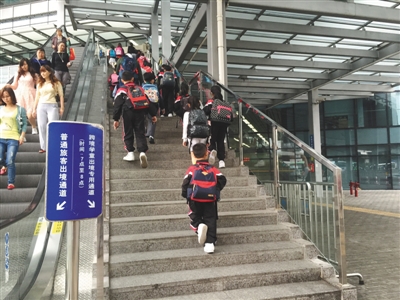

深圳各个口岸都开设了跨境学童专用通道。  由于跨境学童需求,有人专门搞起了接送业务,送这些学童到口岸。  文锦渡口岸,几位家长目送孩子过关。 5岁的香香坐在客厅的板凳上,怔怔地盯着卧室的门。 卧室里,她的父亲仇伟正在给妻子伊秋红打电话,声音忽大忽小,有两句传到了客厅,“那么多双非孩子,别人怎么过的,非要这样吗?” 最近,伊秋红和仇伟又吵架了,导火索是香香的读书问题。 仇伟说,随着香香慢慢长大,他和伊秋红的争吵越来越厉害,“她怪我当初做主在香港生下香香,说我有本事生没本事养。” 这次吵架后,伊秋红扔下仇伟和两个孩子,离开深圳回了江西娘家。 在内地和香港,人们把香香这类出生在香港,拥有香港永久居住权,但父母都是非港籍身份的儿童叫做“双非”儿童。 据新京报记者了解,目前在内地的双非儿童累计人数超过20万人。随着他们的成长,到2016年,适龄入学儿童人数进入高峰期。 有专家称,双非儿童的成长、教育问题,已经影响到家庭和社会,处理不好,将带来很大的负面影响。 家庭会议 一个月前,仇伟一家召开了一次家庭会议。 仇伟、伊秋红以及仇伟从安徽老家赶过来的父母,一起讨论小女儿香香的读书问题。 香香现在深圳市罗湖区一所私立幼儿园读大班,一年前,她一直在香港沙田一所幼儿园就读。 几个月后,香香幼儿园阶段结束,因为她的港籍身份,是到香港读小学还是在内地上学,成了难题。 根据深圳教育局相关规定,港籍儿童不在义务教育之列,他们或者去香港读书,在深圳的话,只能选择香港子弟学校或者民办学校的港籍班就读。 仇伟和伊秋红面临一个“艰难选择”:香港子弟学校和民办学校的港籍班每学期收费最少的也在6000元以上,但接送香香上学方便;香港的小学每学期只要一千多元,但接送孩子要花半天时间,伊秋红要辞职专门接送孩子,家里要少很多收入。 伊秋红给新京报记者算了自家的账:每个月要交五千块钱的房贷,大女儿萌萌学费、家里的生活支出每个月要三千元,加起来要八千元,而现在,仇伟的陶瓷店一直处于亏损,整个家庭基本靠她的八千元工资生活。 “假如我辞职,怎么养家?”伊秋红说。 在那次家庭会议上,仇伟的母亲说的一句话惹怒了伊秋红,“香香又不是男孩,非要去香港读书,有啥用?” “我父母离开后,她就开始和我闹,说生二胎是我父母的主意,说我的父母不但不负责任,还怪她没生男孩。” 那天,伊秋红回了娘家,她给仇伟扔下一句话:“你们家的主意,你们家的人,你负责吧。” 香香追着伊秋红,跑了几百米,最后没追上,坐在地上哭。 香香问仇伟:“爸爸妈妈是不是因为我才吵架的?” 仇伟没有回答,只是紧紧抱起了香香。 仇伟告诉新京报记者:“自从决定在香港生下香香,我很努力,但就是不能维持好这个家。” 他说,特别是香香读书以后,家里就充满着埋怨,争吵。 曾经觉得很美 五年前,仇伟夫妇刚生下香香的时候,他们觉得一切都很美好。 2003年,仇伟和伊秋红从老家安徽到深圳打拼,三年后,开了自己的陶瓷店。 2010年,他们在罗湖买了一套100平米的房子,并取得了深圳户口。他们把大女儿接到深圳,一家人的生活圆满幸福。 这个时候,仇伟的父母开始催促仇伟夫妇生二胎。 半年后,伊秋红怀孕了。 “那时计划生育很紧,居委会隔三差五来敲门,催着交罚款。”按照深圳的计划生育政策,仇伟要交纳超过十万元的社会抚养费。 这时,仇伟的一个生意伙伴建议他们到香港生孩子,并给仇伟推荐了一位中介。 中介向仇伟介绍,在香港出生的孩子,不用缴纳内地的社会抚养费,一生还可以享受超过800万元的福利:比如150多个国家地区的护照免签,读幼儿园几乎是免费...... 仇伟和伊秋红心动了。 在中介运作下,仇伟和伊秋红在香港生下了香香,一共花费十万人民币。 “当时,我们生意不错,经济条件好,并没有觉得这是多大的负担。”伊秋红说,“在香港生育期间,享受到了香港的服务,甚至觉得挺值得。” 据香港司法及法律事务委员会一项统计显示,2011年一年,在香港成功分娩的内地孕妇有41846人,其中父亲同样是内地人的双非婴儿有35736名。 内地孕妇到香港生育,开始于2001年庄丰源案胜诉。 庄丰源1997年9月出生,因他的父母都是无香港居留权的中国内地居民,按当时的香港《入境条例》,庄丰源不是香港永久性居民,属非法留港,并将被遣返。庄丰源家人为此提起诉讼,香港终审法院于2001年7月20日裁决,认定庄丰源在香港出生,是香港永久性居民。 庄丰源案确立父母双方皆无香港居留权的中国内地居民在香港所生子女可享有香港永久性居民身份。从此,越来越多来自内地的孕妇赴香港产子。 直到2012年,香港医院管理局决定停止接受非本地孕妇在该年及次年的预约分娩。大陆居民到港生育被禁止。根据香港立法会司法及法律事务委员会2013年统计数据显示,11年间,在香港成功生育的内地孕妇数量累计为291522人。其中“双非”儿童为202314人。 香香的“成长” 香香3岁的时候,伊秋红和仇伟去香港叩门,所谓叩门,就是去寻找适合自己的学校。 2014年,仇伟夫妇为香香选择了一个距离香港上水不远的幼儿园。 从此以后,香香加入了跨境学童的大军。 “早上七八点,下午五六点,是孩子们上学放学的高峰期,深圳通往香港的各大关口,黑压压的全是小孩子。”仇伟说。 据深圳跨境学童服务中心提供的数据显示,到2015年,跨境学童总数达到24990位,其中幼稚园10364名,小学11774名,中学2852名。这些跨境学童通过福田口岸、深圳湾口岸、罗湖口岸、文锦渡口岸、沙头角口岸、皇岗口岸进入香港,其中最多的一个口岸为福田口岸,每天通过的学童达到9021人。 因为居住的地方距离文锦渡口岸比较近,香香每天从文锦渡过关。 说起当时的心境,伊秋红说:“每天看着香香和小朋友们排着队,背着一个小书包,像小鸭子一样欢乐地进出关口,心里还是比较喜悦的。” 为了接送香香上下学,伊秋红辞掉了工作,她每天早上六点半起床,给两个女儿做好早饭,八点送大女儿萌萌上学,九点从大女儿的学校赶到家里,开始收拾打扮小女儿,再准备午饭,十二点出门,送小女儿到文锦渡口岸,过关到对面的香港去幼稚园赶下午一点二十开始的下午班。 “我一般把香香送出关就不再回家了,一直到下午四点半香香放学,我都呆在口岸附近等她,因为中间两三个小时不够来回折腾的。”伊秋红接完香香以后,又带着香香赶去大女儿的学校接萌萌放学。 伊秋红说,“那时候觉得,再苦再累也值了。”因为她明显看到香香的“成长”。 “懂礼貌,说话细声慢语,会体谅人。”伊秋红说,“你给她盛一碗粥,她都会说一声,‘谢谢妈妈’,让你心里甜甜的。” 仇伟还为此向伊秋红“请功”:你看,当初我的选择是对的吧?" 仇伟对香香幼稚园的教育方式很满意,“老师说话声音很轻,给孩子扣纽扣都是跪着。学校留的作业也很特殊,比如鼓励孩子每天自己刷牙,完成后就让家长在一个纸板上贴一朵花,贴满后,孩子拿着纸板交给老师,可以得到奖励。”仇伟说,“他们注重对孩子的人格以及生活能力的培养。” 伊秋红说,直到现在,香香看到别人扔垃圾,都会过去捡起来。 改变 改变发生在六个月以后,仇伟因为与朋友合伙开一家新的店铺,投资失败,亏损了八十多万。 “那次,家里的积蓄掏空了,还欠了三十多万。”仇伟懊恼地说,“考虑到香香的情况,我应该每一步都很小心的。” 为了补贴家用,伊秋红同孩子一起过关,到香港以后,孩子上学,她就逛商场,做起了代购。 “我就是人们说的水客。” 有一次,伊秋红右手拉着箱子,左手拉着孩子在路上走,几个香港年轻人对着自己喊口号。香香吓哭了。 伊秋红试图解释,“我孩子是香港人,我是来接孩子回去的。” 开始有人议论,“利用孩子做水货,还有这样的家长。” “当时我想找个地缝钻进去。我甚至觉得自己不配做孩子的母亲。”伊秋红说。 “那次之后,我就和丈夫商量,让孩子回来读书。”伊秋红说,她也重新回到一家私营公司上班。 对于伊秋红这个决定,仇伟很不满意,“当时在那里生下孩子,就是为了让孩子接受那边的教育,现在回来,我们以前的努力不是白费了吗?” 伊秋红回了他一句:“谁让你没本事。” 伊秋红说,最让自己绝望的,不是以前的种种经历,而是接下来面对的问题。 再过几个月,香香要读小学了。 两个月前,仇伟电话咨询罗湖教育局,得到的回复是,港籍儿童不在义务教育之列。如果香香在深圳上学的话,有两个选择,一个是去深圳的港人子弟学校,二是去办有港籍班的民办学校。 在深圳市教育局官方网站上,多名家长咨询孩子就学问题,教育局几乎给出了一样的回复:港澳籍人士子女原则上到港人子弟学校(国有民办)或其他国有民办学校申请学位。 据新京报记者了解,深圳现有港人子弟学校2所,开设“港人子弟班”的学校9所。 2013年11月,深圳市教育局与香港教育局签订《深圳学校开设“港籍学生班”合作协议》。协议同意深圳港人子弟学校和已开设“港人子弟班”的学校把收生范围扩展至双非儿童;收生范围扩展后,在以上两类学校就读、符合资格的港籍小六毕业生,可继续依照现有程序参加中学学位分配办法,获派香港中学学位。 记者了解到一些学校的收费标准:罗湖港人子弟学校每学期各种费用要7000元左右。南开学校港籍班国际班每学期收费19200元,普通班为每学期6000元。 这个学费让伊秋红无法接受。“在香港读小学,几乎是免费的。”她说。 “即便是读了港人子弟学校和港人子弟班,也不能升深圳的中学,不能参加内地高考。”仇伟说,“最终还要回到香港读书。” 最终,伊秋红和仇伟商量,让孩子回香港读书,第一可以减轻学费负担,第二可以让孩子未来更好地适应香港教育。 但这个想法,因为一个月前的那次争吵,暂时搁置了。 回不来,也回不去 和仇伟、伊秋红夫妇状况相似的双非家庭,在深圳不在少数。 仇伟加入了一个微信群,群里的成员都是像他一样,家里都有个港籍孩子。 “微信群有三十几位家长,整天滴滴不停,都是在埋怨,埋怨孩子上学问题解决不了,埋怨送孩子上学太累,埋怨丈夫或妻子当初的选择……” 新京报记者加入这个家长群,半小时内,上百条信息涌出来,其中一个叫大熊的家长说:“我的孩子前天又离家出走了。” 大熊接近四十岁,膀大腰圆,呼吸的声音距离一米都能听得到,但聊到自己的孩子,他低下头说:“有钱生,没钱养。” 因为没有条件让五岁的儿子勋勋继续在香港读书,大熊把勋勋送到了深圳读幼儿园。而勋勋却一直闹着要回去。前天,勋勋在幼儿园和小朋友发生矛盾,回家后再次要求回港读书。 “我暴脾气上来了,就打了他。”大熊叹口气说。 下午两点多,大熊发现勋勋不见了,“幸亏一个到文锦渡口岸接孩子的朋友看到了他。” 大熊到口岸看到了勋勋,他正蹲在一个柱子下面用小手在地上画圈。 深圳政协委员陈昳茹加入的一个微信群里,也充满着怨气。陈昳茹从2010年开始关注“双非”儿童,一些家长都向她求助,并把她拉入多个双非儿童交流群中。 这些双非家庭谈论最激烈的是孩子读书的问题:“为什么我们的孩子不能读深圳公立学校?我们也是给深圳纳了税的!” 2013年,香港中文大学曾做过一个调查,调查显示,居住在深圳的跨境家庭“超过四成受访家庭在2013年就因感情或子女管教问题产生冲突,曾经跟亲友谈论离婚者占近四分之一。” 即便是那些富有的家庭,也有父母叫苦。刘阳家里住别墅,丈夫开着一家互联网公司。她告诉新京报记者,每天带孩子跨过关口,到香港读书,大人累,小孩也累。 刘阳的孩子齐齐在香港北区一所小学读一年级,“孩子每天早上八点多上课,我们每天必须早上五点多起床开始准备,怕迟到,不敢开车,只能乘地铁。” 地铁上,齐齐伏在刘阳怀中,睡得很沉。 有些家长受够了来回奔波,就在关口或者香港租房子。邱方在香港与别人合租,一个单间,不到三十平米,每月7000元人民币。 “就算是我们这个群体中的土豪,为了孩子读书,每年花费十几万租房,压力还是很大的”,邱方说。 也有家长选择让孩子在内地读公立学校。 向辉(化名)托关系给孩子办了一个深圳户口,他的孩子现在是香港人,也是深圳人,可以在深圳读公立学校。“但代价很大,花了几十万。” 王西永则把孩子送到了东莞,那里的一些民办学校接收港籍学生,可以从小学读到高中。但他也在烦恼,“高中毕业不能参加内地高考,他回香港去高考,能适应吗?” “我接触的家长中,除非是经济条件实在支撑不下去了,才会想到回来,大部分家长还是希望孩子能在香港读书,以后在香港生活工作。”邱方说,“但是,他们回来,也同样面临困难。回不来,也回不去。” 他们不是“夹心饼干” 回来,回去,简单两个词,仇伟看到了和自己一样的双非家长们的纠结。 香香离开香港的幼稚园以后,仇伟托关系把她送到罗湖一家私立幼儿园读书。他发现,孩子总是闷闷不乐。 有一次,老师给香香讲话的时候没有蹲下来,香香就问老师:“老师你不喜欢我吗?”老师问,“你为什么这么说呢,老师喜欢你啊。”香香说,“老师喜欢我为什么不蹲下来和我说话?” 旁边的一个小朋友说,“香香不懂礼貌,不尊敬老师。” 香香反驳旁边的孩子,“老师和我们都是一样的。” 两个孩子因此争执起来。 “当时,老师也很尴尬”,仇伟说,自己给老师解释,孩子在香港上过学,还没有缓过来。 老师说,“那你怎么不让她继续在香港读呢?” “在香港,孩子也并不是能和当地小朋友完全融合。”刘阳说。一次,她的孩子齐齐和深圳的另外一个小朋友一起玩石头剪子布,两个孩子玩得兴奋,大声叫起来。这时候,几个香港的小朋友就围过来,让齐齐闭嘴。 齐齐不服气,就对着香港几个小朋友更大声地叫。正好一个香港小朋友的母亲在场,就走过去拉开几个香港的小朋友说,“你们不要和他们玩。” “她不就是瞧不起我们的孩子吗?”刘阳说。 跨境学童服务中心负责人王艳冰告诉新京报记者:“大部分来自深圳的孩子,虽然在香港读书,但上完课就回到了深圳,他们对香港的生活习惯并不了解,在学校和小朋友交往,还会用在家里的习惯生活,免不了会产生一些误会和不适应。” 她说,双非儿童在两种文化背景下成长和生活,有些问题处理不好,两地的误解会体现在他们身上,会影响他们的身份认同。 王西永则认为,孩子要避免身份认同的尴尬,最好在一种文化环境下长大。有些家长现在表面上是在担心孩子的教育问题,实际上是在担心孩子以后如何在两种制度和文化背景下生存。 对于双非儿童群体的认同问题,反对的意见一直在发酵。 去年,带孩子上学的刘阳曾在香港被几个戴口罩的年轻人尾随,喊口号。 而这两三年,刘阳经常听到有深圳人在谈论双非儿童读书问题的时候说,“他们是香港人,不该享受深圳的福利。” 有网友在深圳宝安网开帖:坚决反对双非港童入读公立学校。跟帖超过三百人,大部分网友支持该观点。 陈昳茹认为,双非儿童正在加深身份认同问题,特别是孩子教育问题在家庭和社会引发的负面情绪,会影响孩子的成长。 一些慈善组织在为帮助双非儿童做着努力。 2010年,香港国际社会服务社及深圳市罗湖区妇女委员会合作成立了罗湖区跨境学童服务中心,香港服务社内地服务发展总监王艳冰担任负责人。 “中心的20名员工全部是来自香港的社工。”王艳冰说,他们的任务是帮助深圳跨境学童和其家庭学习英语、粤语、繁体字,帮助他们了解香港社会,目的是让他们更好地融入香港社会。 近年来,这个20人的团队服务跨境学童及其父母超过五万人。 王艳冰说:“我们目的就是让孩子们知道,我们都没有放弃他们,他们是天使,不是夹心饼干。” 陈昳茹表达了同样的观点,“现在,问题出现了,我们应该本着解决问题的态度来面对,让他们感受到,不管是香港还是深圳,都在拥抱他们。”她认为,最关键的,还是要解决实际问题,比如让他们有更多的选择,不再为教育这样根本的问题困扰。 今年深圳两会,陈昳茹提交了一份关于将港澳籍学童纳入公办学校教育的议案。她告诉新京报记者,深圳市教育局已经给她回复,说议案已经在研究中。 本文来源:新京报 |

7月5日,由中央网信办主办的第四届全国网络诚信宣传日活动在全国范围

肇事的狗 因为妈妈的一声咳嗽,受惊的狗咬死了出生仅3天的

00后女孩将生小孩的图片 妈妈是2000年出生,爸爸是1999

Powered by 渭南荣耀科技传媒有限责任公司

© 2008-NOW